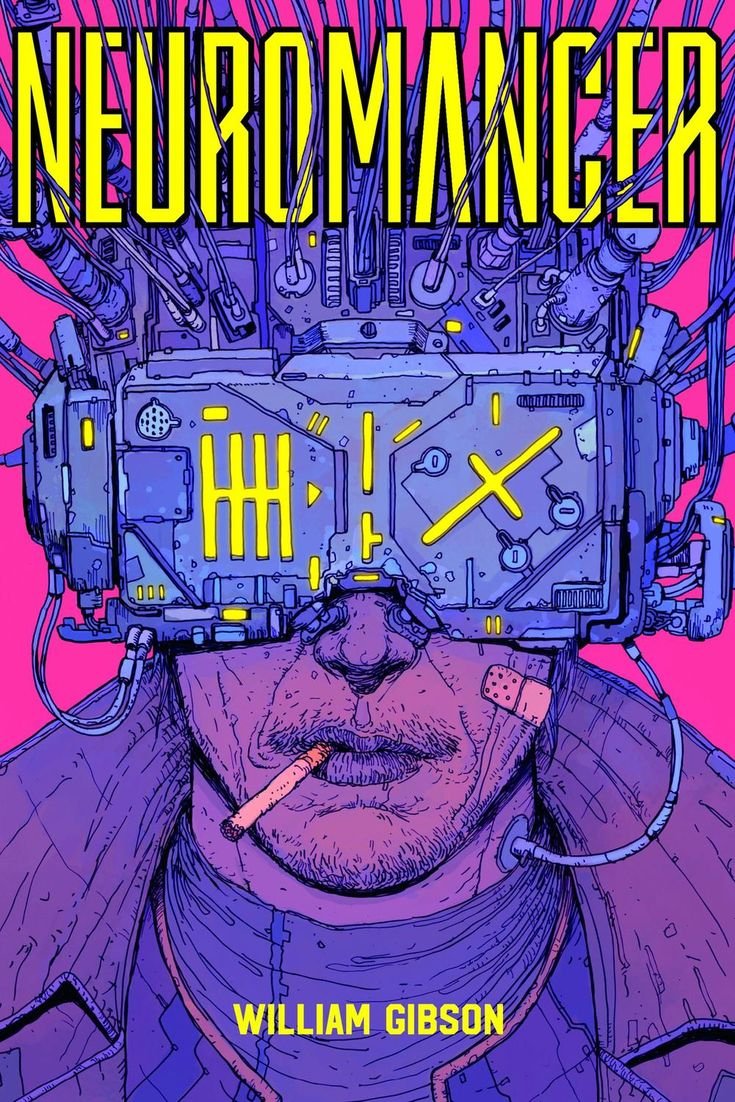

Neuromancer: o Universo sem Alma da Estética Cyberpunk

Como seria viver em um mundo onde a humanidade se fundiu com as máquinas? … A novela Neuromancer nos leva a essa distopia, mas também nos força a olhar para o futuro que já estamos vivendo.

Por Fábio César

Introdução à obra e impacto no gênero

Neuromancer, livro do escritor William Gibson, é um dos textos fundadores da ficção científica atual, especialmente do estilo literário chamado cyberpunk.

Como certa feita bem lembrou o professor Herlander Elias, um estudioso português desse tema, o diferencial trazido pela obra consiste em ser diferente das produções de ficção científica anteriores, cujas histórias geralmente aconteciam no espaço profundo ou em um futuro muito distante. Assim, os eventos de Neuromancer se dão na Terra mesmo, em locais conhecidos, embora situados numa conjuntura pós-apocalíptica (ou seja, que ocorre após uma guerra mundial).

A obra se notabiliza pela inovação linguística. É um produto que você pode saborear minuciosamente, prestando atenção às figuras de linguagem empregadas, principalmente as metáforas e os símiles. De fato, Gibson introduz um vocabulário novo, que une jargões tecnológicos com gírias urbanas. Com isso, ele cria uma linguagem densa que reflete a fusão entre humanos e máquinas, mas também entre humanos e seu ambiente de rua. E assim nos oferece oportunidades para uma rica reflexão filosófica.

A desumanização no mundo de Neuromancer

Neuromancer é uma criação que vai além do relato de ficção científica. Ela traz ao centro da discussão a tecnologia e a rede digital, para investigar aspectos íntimos da condição humana e da sociedade. Um escrito que nos convida à meditação sobre temas os mais diversos, que variam da filosofia da mente à teoria política.

Quanto ao conteúdo em si, sem dúvida, tem-se um enredo dos mais originais, para a época em que o livro foi lançado. Gibson constrói um universo exacerbadamente tecnológico, bem como uma sociedade de pessoas “cyborgues” cheias de implantes e próteses, que provocam espécie, devido à estranheza desse mundo maquínico.

Dois jovens são recrutados por uma misteriosa instituição, para levarem a cabo uma série de atividades criminosas. O rapaz, um hacker de vinte e quatro anos, chamado Case, é forçado à ação, devido a uma sabotagem que sofreu em seu fígado. Dessa forma, ou ele executa as ordens, conforme transmitidas por uma estranha criatura de nome Armitage – um coronel do serviço secreto – ou então morrerá.

Já a sua parceira, Molly, ao contrário, é uma mercenária acostumada a todo tipo de trabalho ilegal, inclusive assassinatos, nos piores meios imagináveis.

Gibson carrega nos hologramas, nas cores e na localização das cidades, noturnas e cheia de neons, configurando, assim, a estética Retrowave. Ou, para ser mais preciso, cyberpunk, dada a radicalidade dos cenários, apodrecidos em vícios e crimes. E, com isso, mostra que a crueldade é uma das maneiras possíveis para alcançar objetivos, sejam quais forem.

O resultado é um ambiente desapiedado, exótico mesmo, descrito pelos próprios personagens como “bizarro”. Assim, Case diz para Molly, a sua parceira de crimes: “você é bizarra, Armitage é bizarro, tudo é bizarro” – justamente por causa dessa característica tão marcante de aridez social, da história.

As conexões com o nosso mundo

No final das contas, o que pode soar assustador para os leitores é a pergunta sobre se nós já não estaríamos a entrar em um estilo de vida similar ao pintado em Neuromancer. E, também, se a sociedade não estaria infectada por essa conjuntura de desumanidade, em que os seres vivos existem apenas para servir aos interesses financeiros e econômicos das instituições que a constituem. Isso inclui, obviamente, as corporações internacionais, mas não só. A própria vida já estaria prestes a se tornar apenas um meio de alcançar produtividade material, devido à necessidade de se criar reservas de valor em praticamente todos os campos da economia.

Em uma palavra: a existência humana se tornou doentia e sem alma, tal como vemos na obra de Gibson …

Nessa toada, o abuso de dispositivos implantados cirurgicamente, bem como de drogas poderosas, pelos personagens demonstraria justamente a insuficiência dos nossos sentidos naturais, e até da nossa própria capacidade mental, para alcançar os objetivos fixados pelas autoridades institucionais ou cumprir os planos traçados pelo sistema econômico. Somente com edições genéticas, conexões cerebrais, a fusão homem-máquina e recursos amplos de inteligência artificial, para alargar as nossas potencialidades, é que poderíamos dar conta das exigências sobre humanas do complexo de vida em que nos achamos imersos. Exigências essas que já não podem ser atendidas pela evolução natural das espécies, que nos guiou até aqui.

Aquilo que nos falta

No meu entendimento o que fica mais claro no livro de Gibson não é o que ele mostra, mas justamente aquilo que não mostra! Com efeito, alguma coisa parece estar propositadamente em falta, quando lemos a obra. Esse algo, que surge como uma carência, é exatamente a humanidade dos personagens. Ou, pensando nos termos de uma filosofia social, falta aos personagens a “sujeiticidade”, isto é, a qualidade de serem sujeitos. Quer dizer: falta a voz ativa de pessoas autônomas, capazes de avaliar moral, social e politicamente as situações em que estão metidas.

Não que sejam raras descrições na obra, pois o autor capricha nas caracterizações de suas criações, tanto do aspecto físico quanto das aparências que elas exibem. Isso é verdade particularmente de Molly, com seu look agressivo – imensas unhas bordô com lâminas afiadas, calças de couro preto e lentes com relógio interno. Outros personagens também são pintados de forma gráfica, mas falta a essas descrições o aspecto psicológico-existencial profundo típico de seres humanos.

Obviamente, uma alegação como esta exige que nós venhamos a definir com mais precisão o conceito de sujeito. É aí que se torna apaixonante a noção elaborada por um filósofo alemão de nome Franz Hinkelammert, na qual ele caracteriza o sujeito não como uma substância – ou então algo abstrato e etéreo – mas sim, como uma …. ausência!

Reflexões filosóficas: o grito do sujeito

Simplificando drasticamente a ideia geral, para efeitos de compreensão, Hinkelammert vê a sociedade como um sistema ou uma rede. Nela, as pessoas manifestam as suas atitudes e comportamentos de três maneiras distintas: ora agindo como atores sociais, interagindo na rede; e ora como como sujeitos que “gritam”, para dessa forma se construírem como seres humanos completos.

O ser humano seria, portanto, o centro de convergência das relações que o constituem. E é pelas suas ações e pelos papeis objetivos que cumpre no seio das instituições que ele se torna ator social na rede.

A rede seria composta pelas instituições e pelos sistemas econômicos. Afinal, são eles que permitem a vida em sociedade e que, segundo o filósofo, não podem deixar de existir. Ocorre que nós estamos todos inseridos nessa malha institucional, na qual nos movemos, satisfazendo as nossas necessidades de seres humanos. Mas é somente quando esses mesmos seres humanos deixam de lado, por um momento, essa atuação objetiva e funcional como atores sociais, que eles se realizam como sujeitos.

Enquanto em atividade na rede, nós não nos constituímos realmente como sujeitos, porque, nesse caso, a condição de sujeito está sufocada, sem meios para nem sequer se entender assim. Ou seja, restaríamos como ente objetivados, “esmagados” (isto é, fadados apenas a exercer certas funcionalidades no sistema).

O sujeito só o é por se situar além desse terreno dominado pela vida cotidiana e as suas relações operacionais. Assim, ele se constitui para além do sistema manifestando-se como um grito: o grito do sujeito.

O sujeito, portanto, precisa estar ausente da rede – fora das instituições e das relações de convergência que sustentam os seres humanos enquanto atores sociais.

Eis o poderoso conceito que Hinkelammert desenvolve e que trouxemos aqui seguindo a exposição de Jung Mo Sung (1), para pensar como poderíamos resistir às pressões intensas que a rede exerce em nosso ser, por meio das exigências do dia a dia.

A realidade que Neuromancer nos apresenta

E é precisamente isso o que falta na obra de Gibson: o sujeito que grita! Salta, de fato, à primeira vista, essa carência de humanidade naquele cosmos onde se movimentam Case e Molly, sempre atendendo a fins atrozes, ou moralmente questionáveis, para a rede de entidades diversas que os envolvem. Esse é, a meu ver, o principal mérito da obra – mais do que as antecipações tecnológicas que propôs.

A falta de referenciais seguros de ética e de compaixão – do controle das ambições, enfim – impede que a voz do sujeito soe mais alta nas encruzilhadas vitais dessa malha social. Não há espaço para a formulação de conceitos que articulem um questionamento consistente.

O livro de Gibson, ilustra, portanto, como é a realidade da vida quando despojada dos movimentos de reflexão do sujeito – momento em que as pessoas se reduzem aos seus papeis de atores sociais, agindo unicamente para satisfazer as normas e condições estabelecidas pelo sistema.

A aridez social de que falamos no início deste texto resulta justamente desse esmagamento do ser humano. Aparece quando ele não consegue mais dar voz à sua capacidade de julgar as atitudes que toma, nem de avaliar o tipo de existência funcional que leva no interior de sua rede de relações.

—–

E aí, o que você acha? Será que Já vivemos em um mundo como o de Neuromancer?

Deixe o seu comentário abaixo e compartilhe com outros fãs do universo cyberpunk!

==========================

(1) Jung Mo Sung. “Para além do sistema”. Revista Educação & Psicolcogia. pp. 52-61. SP: ED. Segmento,

As imagens presentes neste artigo foram geradas por Inteligência Artificial.

==========================

Fábio César é formado em filosofia pela Universidade São Judas Tadeu e pós-graduado em Direção de Arte pela Faculdade Anhanguera.

Pingback: Blade Runner X Neuromancer: o Conflito na Rede